在应变传感器领域,为提升灵敏度,众多研究聚焦于基于裂纹的电阻式应变传感器。这些传感器的性能能够最终靠改变电极开裂的速度和裂纹形态来调节,通常涉及传感器的结构设计和材料选择。然而,对于既有开裂行为的电极性能调控研究相对较少,因此,开发针对既有开裂行为的可拉伸电极力电特性调控策略显得很迫切。

1.提出了一种创新方法,利用液态金属调控可拉伸电极裂纹的电学通路,实现了超高灵敏度(10)和宽量程(100%)的应变传感器。

2.提出了一种二级调控方法,不仅允许在制备过程中通过液态金属图案进行电学调控,还能够在使用的过程中通过预拉伸进行力学调控。

3.通过优化图案化液态金属电极区域的透气性和稳定能力,实现了接近传统织物的透气性和良好的循环耐久性。

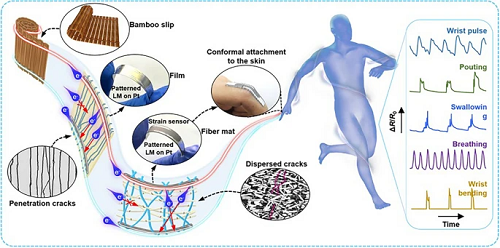

受中国古代竹简的启发,华中科技大学黄永安/厉侃等人提出了一种策略,使用液态金属将分散的电学碎片重新连接,以恢复导电通路。这种策略能够改变电极对应变的电学响应,从而有效调节柔性电阻式应变传感器的性能。基于此,开发了可拉伸应变传感器,并研究了液态金属图案的几何参数对性能的影响。根据结果得出,传感器的工作范围可以超过100%,同时保持超高灵敏度(应变系数可达10以上),可以在一定程度上完成从微应变到大应变的全范围应变测量,适用于各种表皮应变测量场景。

通过加入液态金属,实现导电活性材料层裂纹导电通路的有效调控,使用镀铂的TPU纤维膜作为底层电极,实现高灵敏度和宽量程的织物应变传感器。

图1. 受中国古代竹简启发的超高灵敏度、大量程织物应变传感器。a 传感器的三维结构和拉伸后镀铂TPU薄膜或TPU纤维膜的示意图。b 在离型纸上涂有液态金属的镀铂TPU纤维膜的光学图像(上图),局部放大的图案化液态金属边缘SEM图(下图)。c 镀铂TPU 纤维膜在拉伸应变为0.3时的SEM图。e 四种不同电极的电学失效应变和最大应变系数:涂液态金属前后的镀铂TPU薄膜和镀铂TPU纤维膜。f 所提出的织物应变传感器与文献中其他基于裂纹或液态金属的电阻式应变传感器性能对比。

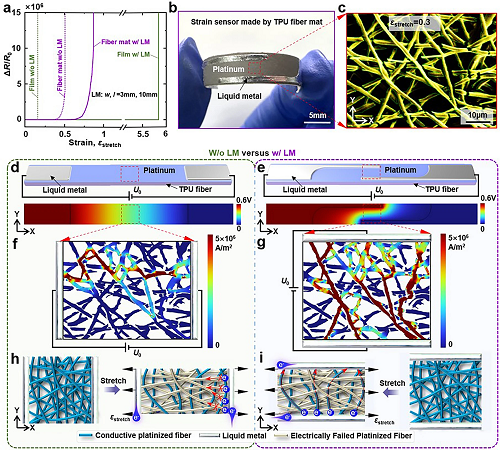

电学仿真有效证明了液态金属加入后导电通路的变化,这是由于导电活性材料层在拉伸过程中沿各个方向的开裂行为不一致,即沿拉伸方向产生大量裂纹,而拉伸垂直方向裂纹较少。利用这种裂纹的各向异性,结合导电通路的改变,可实现电极的响应调控。

图2. TPU纤维膜应变传感器的工作机制。a 四种不同电极的响应:涂液态金属前后的镀铂TPU薄膜和镀铂TPU纤维膜。b 在离型纸上涂液态金属的镀铂TPU纤维膜作为应变传感器的光学照片。c 拉伸应变为0.3时的镀铂TPU纤维膜SEM图。d和e分别是涂液态金属之前(d)和之后(e)的镀铂TPU纤维膜电极的电场分布云图,f和g分别是对应的电流密度云图,h和i分别是对应的导电通路示意图。

系统性地研究了液态金属电极间距、重叠长度、角度参数变化导致的响应变化,为电极响应调控提供指导依据。将其作为传感器使用时具备良好的动静态稳定性。

图3. TPU纤维膜应变传感器的响应行为。a 传感器的三维结构示意图和图案化液态金属的几何特征尺寸。b 织物应变传感器在原始、拉伸、弯曲和扭曲状态下的光学图像。c-e是通过改变间距w、重叠长度l和角度θ的图案化液态金属的几何尺寸而获得的响应曲线,其中黑色曲线为没有涂液态金属的对照组。f 应变传感器在0.1至0.4 Hz频率范围内的动态稳定性。g和h分别为织物应变传感器在0.001至0.4的小拉伸应变和0.5至0.9的大拉伸应变条件下的动态稳定性,插图是细节放大图。i 传感器对拉伸应变的准静态响应,拉伸应变每30秒增加0.1,从0增加到0.7。j长期循环稳定性测试,循环拉伸应变为0.7,频率为0.25 Hz,循环次数为2000。

为了实现液态金属电极区的透气性和电学稳定性,需要先在TPU纤维膜上沉积金属铂,然后涂抹液态金属,随后进行反复拉伸获得多孔结构。铂的加入可提升液态金属与TPU纤维膜之间的浸润性,反复拉伸后液态金属电极区出现多孔结构,由于金属铂的加入,液态金属不可能会出现团聚现象,也避免了由此导致的电学失效,具备良好的透气性和电学稳定性。

图4. 液态金属电极区域的透气性和稳定能力。a液态金属电极区的透气化工艺流程图。b 具有多孔结构的液态金属的SEM图像,连续的液态金属结构保证了电学连通性。c涂有液态金属的镀铂TPU纤维膜循环拉伸测试曲线 Hz,循环拉伸应变为100%,循环 次数为2000次。d 镀铂TPU纤维上的液态金属在经过大量拉伸循环后保持连接的示意图。e 涂液态金属的镀铂TPU纤维膜的长期电学稳定性。f 水蒸气透过涂有液态金属的镀铂 TPU膜光学照片。g 传统布料、TPU纤维膜、镀铂TPU纤维膜和涂液态金属的镀铂 TPU 纤维膜在温度为25°C且湿度为50%条件下的水蒸气透过率。h 织物应变传感器的电阻变化率随相对湿度的变化。

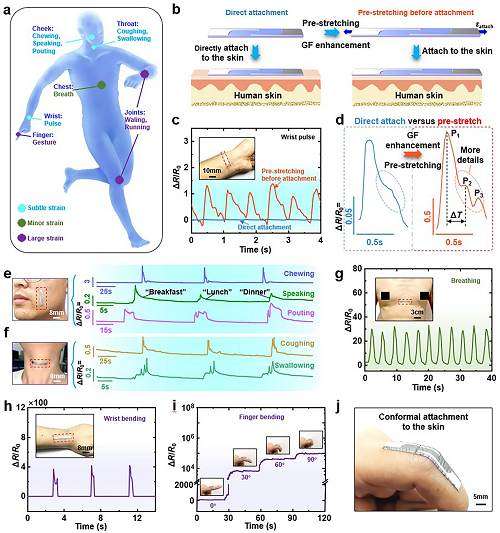

指数型的响应曲线赋予了传感器性能二次调控能力,通过微小的预拉伸便能轻松的获得初始灵敏度的有效提升,从而放大应变信号,这有利于测量极微弱的应变信号,比如:脉搏。从微应变到大应变的测量有效证明所提传感器的高灵敏度和大量程,因此其具备广阔的应用前景。

图5. 从细微应变到大应变的全身运动信号检测演示。a人体不一样的部位检测到的运动信号示意图。b 应变传感器直接和预拉伸后贴附到皮肤表面的对比示意图。c 预拉伸前后贴附到人体手腕上的应变传感器检验测试到的脉搏信号对比,其中插图是贴附到手腕上应变传感器的光学照片。d 将c中的信号放大并作比较。e 将应变传感器安装在面部,检测到的咀嚼、发音和撇嘴信号。f 将应变传感器安装在喉咙外表面,检测到的咳嗽和吞咽信号。g 将应变传感器安装在胸部,检测到的呼吸信号。h 将应变传感器安装在手腕背部,检测到的手腕弯曲信号。i 将应变传感器安装到手指关节处,检测到的0°、30°、60°和90°弯曲角度对应的信号。j 手指上共形贴附应变传感器的光学图像。

开发了一种基于弹性纤维膜上铂裂纹的可拉伸电阻式织物应变传感器,具备极高的灵敏度和大量程。通过图案化的液态金属调控裂纹导电通路,以此来实现传感器响应的按需调控,不仅如此,还能够最终靠在使用的过程中施加预拉伸应变来实现传感器响应的二次调控。详细的力学和电学分析阐明了内在机制和重要的条件的影响,提供了可拉伸电极响应调控电学层面的指南。织物先天的多孔结构使其具备良好的透气性和低杨氏模量,从而具备出色的穿戴舒适度。在此基础上,我们解决了液态金属电极的透气性问题,并取得了良好的电学稳定性。从脉搏振动引起的微应变到关节弯曲产生的大应变,多场景的应用展示证明了该传感器的卓越性能和非凡的应用前景。

致力于新兴柔性电子技术探讨研究,包括:柔性电子器件与系统(飞行器智能蒙皮、机器人电子皮肤、柔性超材料电子、柔性传感等)和柔性电子制造与装备(纳米喷印制造、激光加工、曲面电子制造等)。

智能制造装备与技术全国重点实验室副主任,国家杰出青年科学基金获得者,国家重点研发项目首席科学家,腾讯“科学探索奖”获得者;湖北省“柔性电子制造创新群体负责人”、华中科技大学“柔性电子制造团队带头人”和“ChinaMaker创新团队创始人”。在PNAS、Sci. Adv.、Nature Comm.等国际期刊发表论文近200篇,出版著作4部,获得授权国家发明专利100余项,美国专利4项;获得湖北省自然科学一等奖、湖北省技术发明一等奖等。兼任Soft Science期刊主编,以及Sci. China Tech Sci.、Inter. J. of Extreme Manufact.、Electron等期刊编委;中国微米纳米技术学会微纳米制造及装备分会/微纳执行器与微系统分会副理事长等。

Nano-Micro Letters《纳微快报(英文)》是上海交通大学主办、在Springer Nature开放获取(open-access)出版的学术期刊,主要报道纳米/微米尺度相关的高水平文章(research article, review, communication, perspective, highlight, etc),包括微纳米材料与结构的合成表征与性能及其在能源、催化、环境、传感、电磁波吸收与屏蔽、生物医学等领域的应用研究。已被SCI、EI、PubMed、SCOPUS等数据库收录,2023 JCR IF=31.6,学科排名Q1区前3%,中国科学院期刊分区1区期刊。多次荣获“中国最具国际影响力学术期刊”、“中国高校杰出科技期刊”、“上海市精品科技期刊”等荣誉,2021年荣获“中国出版政府奖期刊奖提名奖”。欢迎关注和投稿。

上一篇:吉大徐琳&韩国高丽大学Jong Seung Kim等:用于气体和压力传感的三维MOF导电网络基人工表皮与柔性智能医疗平台

![]()

澳大利亚新南威尔士大学郝晓静院士、张萌&鹑火光电黄跃龙等:空气环境中刮涂制备无甲铵宽带隙钙钛矿太阳电池

哈工程杨飘萍等:硫空位氧化还原干扰剂的设计,用于光热电与级联催化驱动的铜死亡-铁死亡-细胞凋亡肿瘤疗法

西南交大杨维清&上海交大杨帆等人:用于压力监测的双结构增强界面极化MXene基压电纳米复合材料

韩国科学技术院Kang Taek Lee等:超高孔隙率三层钛多孔传输层促进氧传输和水电解催化

韩国高丽大学Dong-Wan Kim等:锂金属电池界面调控新策略,异质磷化物诱导稳定沉积行为

澳大利亚新南威尔士大学郝晓静院士、张萌&鹑火光电黄跃龙等:空气环境中刮涂制备无甲铵宽带隙钙钛矿太阳电池

哈工程杨飘萍等:硫空位氧化还原干扰剂的设计,用于光热电与级联催化驱动的铜死亡-铁死亡-细胞凋亡肿瘤疗法

西南交大杨维清&上海交大杨帆等人:用于压力监测的双结构增强界面极化MXene基压电纳米复合材料

韩国科学技术院Kang Taek Lee等:超高孔隙率三层钛多孔传输层促进氧传输和水电解催化

韩国高丽大学Dong-Wan Kim等:锂金属电池界面调控新策略,异质磷化物诱导稳定沉积行为

对话Applied Sciences青年编委——同济大学刘宁博士